労働安全衛生法で、事業者は「労働者の安全を守るために事前に危険防止などについて教育をおこなう」ことが義務付けられています。本ページでは、労働災害の発生状況、労働災害の防ぎ方などについて触れ、階層別教育の一環である日本橋総合コンサルタント会社の「職場の労働安全衛生」研修プログラムをご紹介致ます。

日本橋総合コンサルタント合同会社のホームページの構成を「サイトマップ」に表示して置きましたので、ページ閲覧の際にご活用頂けると幸いです。

労働安全衛生教育の必要性

(1)令和4年労働災害の発生状況

厚生労働省が令和5年5月23日に令和4年の労働災害発生状況をホームページ上で公表しています。ホームページ上に公表されたデーターを基にして、令和4年度の労働災害発生状況を確認して見ましょう。

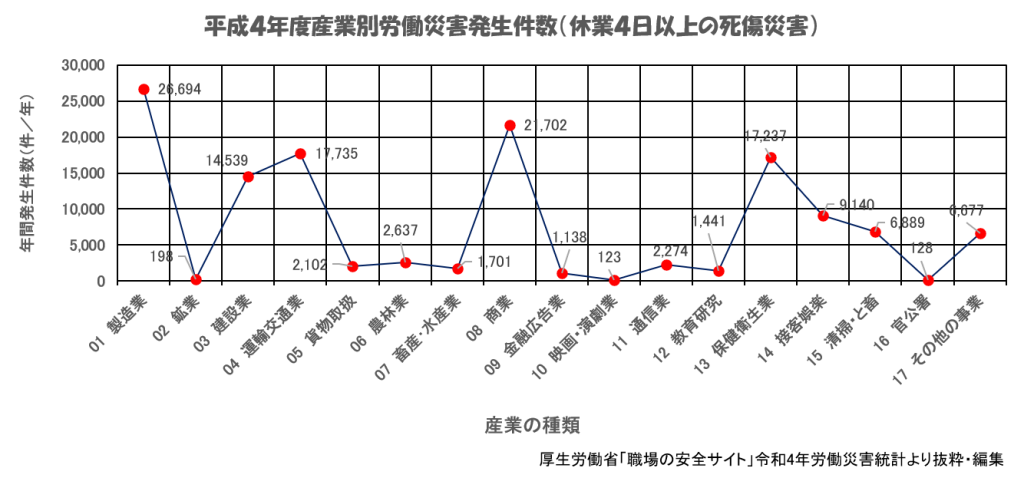

1)産業別労働災害の発生状況

以下に示す図表は産業別労働災害(休業4日以上の死傷災害を労働災害と呼びます)の発生状況を示しています。労働災害が多く発生する産業と比較的少ない産業とに分けられます。年間1万件以上の労災が発生するワースト産業の順番を整理すると、

製造業 > 商業 > 運輸交通業 > 保健衛生業 > 建設業 となります。

厚生労働省によると、労働災害の原因となる「事故の型」と死亡者数は、公表内容を引用すると以下の様になります。

- 製造業の死亡者数は、前年比で9人(6.9%)増加し、事故の型別では、機械等による「はさまれ・巻き込まれ」と「墜落・転落」が多くを占めている。

- 建設業の死亡者数は、令和2年以降増加に転じており、前年比で3人(1.1%)増加した。事故の型別では、「墜落・転落」(前年比6人・5.5%増、29年比19人・14.1%減)が最も多く、「激突され」(同8人・42.1%増、同4人・17.4%増)、「飛来・落下」(同6人・60.0%増、同3人・15.8%減)が前年比で大きく増加した。

- 陸上貨物運送事業の死傷者数は、事故の型別では、「墜落・転落」が4,294人(前年比202人・4.5%減、29年比102人・2.4%増)と最多で、「動作の反動・無理な動作」(同44人・1.5%減、同737人・33.5%増)は前年比で減少したが、「転倒」(同104人・3.7%増、同677人・30.2%増)は増加した。

- 小売業、社会福祉施設及び飲食店の死傷者数は、いずれの業種も事故の型別では、「転倒」が全数の3割以上を占め、多い。

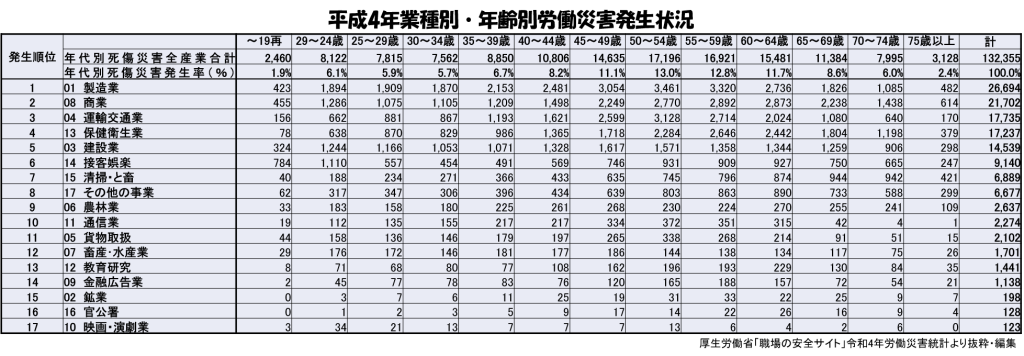

2)年齢別労働災害の発生状況

「生産年齢人口」と言う言葉があります。これは生産活動の中核をなす年齢の人口層を指し、日本では15歳(義務教育終了)以上65歳(定年退職)未満の人口がこれに該当します。厚生労働省の下記の「年齢別労働災害発生状況」では19歳~64歳がこの生産年齢人口に該当しています。この統計上の数字の大小を見比べてみますと、産業の種類に関わらづ、35歳以上から64歳までの年齢層で労働災害の発生頻度が高くなっており、働き盛りの人たちが労働災害に巻き込まれていることが分かります。

また近年高齢者の労災件数が増加しているとの報告もあります。増加率は全体平均の3倍以上で、加齢に伴い体力・注意力が低下して、若ければ回避できる事故でも高齢者には避けられないことが多く、高齢者に対する労災対策の強化は喫緊の課題となっていると言われています。

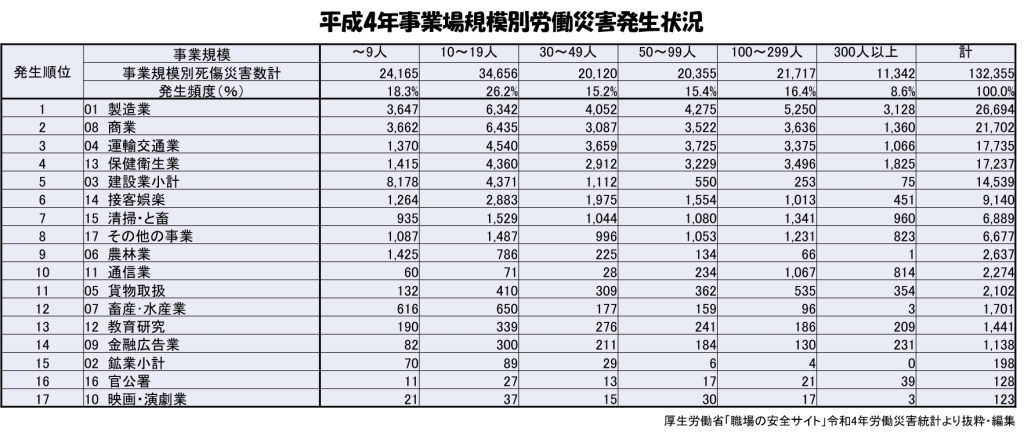

3)事業場規模別労働災害の発生状況

以下に示す図表は、事業場規模別労働災害の発生状況を示しております。

事業場の規模は常時使用している労働者の数を意味しています。常時使用する労働者には、正規社員以外に日雇い労働者やパートタイマー、アルバイトなどの労働者も含めてカウントして考えます。

以下に示す図表の労働災害の発生頻度を見てお分かりになるかと思いますが、事業所規模が小さいほど労働災害の発生頻度が高くなる傾向が認められます。この理由として、

- 大規模事業場では現場従業員に比べて非現場部門の従業員数が相対的多く、従業員が直接労働災害に見舞われる機会が少ない。

- 建設業やプラントなどの大規模事業場では、事業場の従業員は現場監督的な管理.業務に就くことが多い。その反面、事業場規模が小さい協力会社・下請け企業は現場での危険作業(運送、組み立て、解体など)を担って居り、労働災害に巻き込まれる機会が多い。

- 大規模事業場では人的余裕があり、安全・衛生を専門に担当する部署や専任の担当者が現場の安全について管理・監督・指導しており、担当部署が社員に対して安全衛生に関する教育・訓練を実施している。

- 事業場規模が小さい場合には、安全衛生法により安全管理の部署が設置されてはいるが、十分にその機能を果たしていない。

などが挙げられます。

労働災害を防ぐには

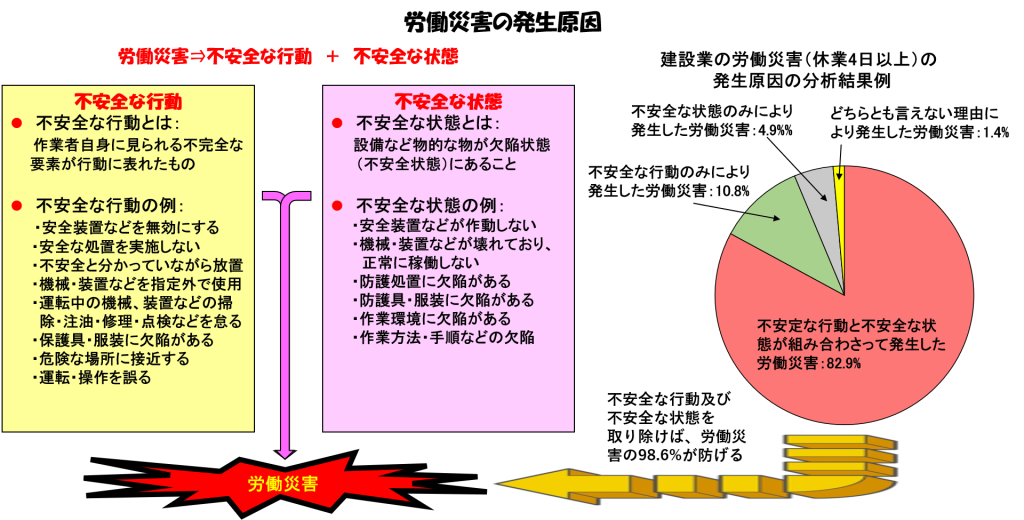

(1)不完全な行動及び不完全な状態をなくす

1)不完全な行動(人的な要因)

不完全な行動とは、作業者本人または関係者の安全を無視又は軽んずる可能性のある行動を意図的に行うことです。本来やるべき手順・マニュアル等を無視して、「面倒くさいからこの程度にしておこう」などと考えて手抜きをすることを意味しています。

不完全な行動への対処方法として、思い込みなどヒューマンエラー起因する面も多々あり、適切な作業マニュアルの作成して、マニュアル・手順書に基づく適切な作業指示を行うこと及び作業開始時には指差し呼称を行うことも大切です。またある面では意識の問題とも言えますので、繰り返し・繰り返し安全衛生に関する教育を行うことも大切かと思われます。

2)不完全な状態(物的な要因)

一方不完全な状態とは、製造工程などで使用する設備、機械、器具、工具等や作業環境などが、危険性や有害性が考慮されずに、安全が確保されていない 「状態」にあることを意味しています。

不完全な状態への対応は物的な要因となりますので、不完全な行動への対処方法よりも比較的容易となります。定期的に安全パトロールを実施して、設備面・環境面に問題が見つかったら是正処置を繰り返して行きます。安全を考慮した改良・整備を行って行きます。また生産技術的な力を有している事業所では、安全面を考慮した自主的保全活動TPM (Total Productive Maintenance)を実施することにより、設備の安全性を高めるとともに機械・設備の稼働率と品質の向上を図ることもできます。

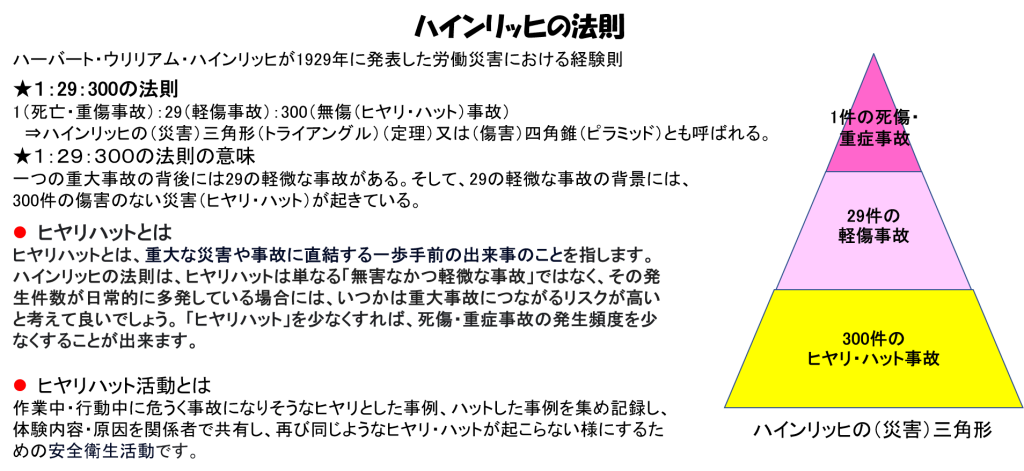

(2)ハインリッヒの法則

ハインリッヒの法則(別名:1:29:300の法則)をご紹介します。以下の図表に「ハインリッヒの法則」を示しておきました。「ヒヤリハット活動」を通じて、労働災害の発生を少なくすることもできます。まだ手掛けていない事業所がありましたなら、是非とも「ヒヤリハット活動」を行うことをお勧め致します。

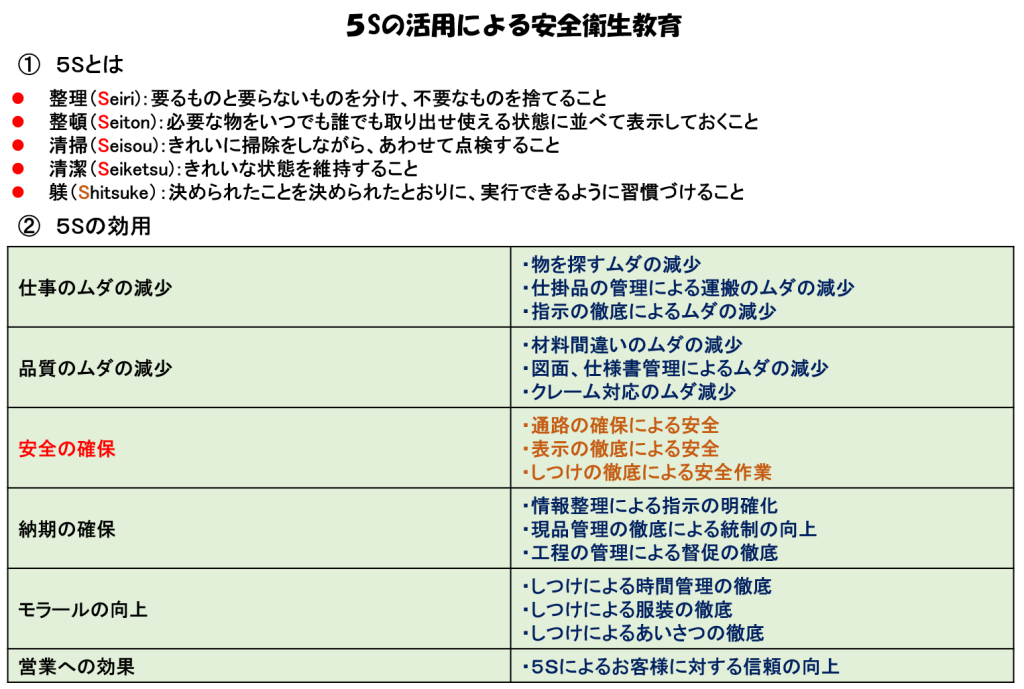

(3)5Sの活用

5Sについては既に皆様方もご存じかと思われます。5Sとは、「整理」、「整頓」、「清掃」、「清潔」、「躾」をローマ字読みにした最初の頭文字「S」から始まる5つの言葉の総称です。日本で始まった職場内の活動ですが、製造業、サービス業を始めてとして、国内のみならず海外における様々な業種・業態でもこの5S活動が行われています。

この5S活動は作業員のの狙いは、職場環境の改善や維持のために用いられています。躾(しつけ、仕付けまたは仕付)により、職場における規範、規律や礼儀作法など慣習に合ったごく自然な立ち振る舞い(当たり前のことを当たり前にできる)ができるように訓練することで、社員教育の一環として捉えることができます。 整理・整頓して職場環境を整えることにより、労働災害を防ぐ効用もありますので、是非とも安全衛生の観点で「5S」を実施して行きましょう。

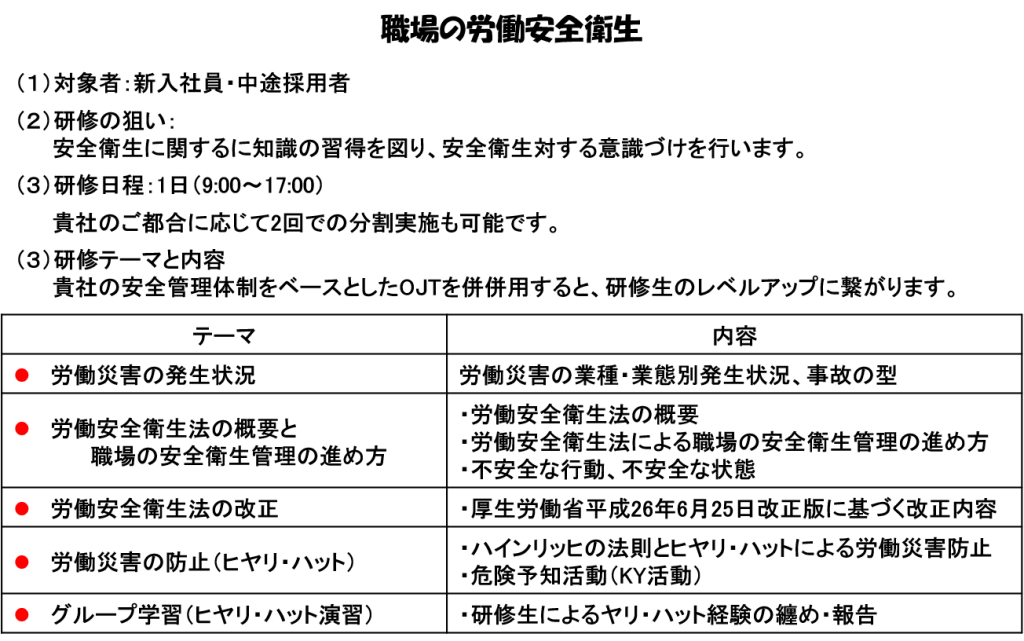

労働安全衛生研修プログラムのご紹介

労働安全衛生法で、事業者は「労働者の安全を守るために事前に危険防止などについて教育をおこなう」ことが義務付けられています。事業場で義務付けられている「労働安全教育」には以下3つの種類がありあります。

- 第 59 条 事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。

- 2 前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。

- 3 事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。

上記第1項は、事業者は新規採⽤した者に新⼊者安全衛⽣教育(雇い⼊れ時教育)を実施する義務があることを意味していあます。安全衛生教育の目的は、「安全衛生についての事前教育により労働災害を防ぐこと」にあります。

特に新入社員及び経験年数の少ない中途採用者などは、作業に未経験乃至は慣れておらず、また危険に対する感受性も低いため、労働災害の発生率が高くなります。その一例が建設現場などにおける「魔の7日間」です。これは作業者が現場入場後直近の7日間で、死亡災害事故の約34%発生しその内約43%が入場初日に発生していることを示しています。

従って雇用してすぐの業務にとりかかる前の段階で、職場の危険を理解し自ら回避できるように教育することが必要不可欠となっています。

日本橋総合コンサルタント合同会社では、新入社員並びに中途採用者向けの「職場の安全性衛生」と題した研修プログラムをご用意しております。

当該研修プログラムは、製造業向けに開発したものですで、業種・業態が異なると具体例や用語等の変更が必要となりますが、製造業のみならずあらゆる建設業も含めあらゆる産業で実施できる内容となっています。

これまで製造業(精密機械加工メーカー、食品加工メーカー、化学プラントメーカー、メッキ専業メーカー等)を中心にしてこれまで20社ほどの実施実績があり、最近工学系大学からのご要望で加工実習・実験などの指導教官向けに安全衛生研修を行っています。

研修をご要望に場合には、御社の業種・業態に応じてアレンジが可能ですので、その節は事前にご相談して頂けると幸いです。

★「職場の労働安全衛生」研修風景

ある化学プラントメーカから依頼された新入社員を対象とした「職場の労働安全衛生」の研修風景です。

このページに関するご質問・お問い合わせはお問い合わせフォームにてお願いします。

「人材育成・教育」ページは下記に示す主テーマで構成されております。

- 人材育成・教育

- 社員のモチベーションを向上させるには

- 階層別・部門別人材教育とは

- 階層別教育Ⅰ:職場の労働安全衛生・・・本ページ

- 階層別教育Ⅱ:階層別研修プログラム

- 部門別教育Ⅰ:ものづくり社員研修プログラム

- 部門別教育Ⅱ:ものづくり品質管理研修プログラム

『人材育成・教育について』のページを構成する具体的なテーマにつきましては、上記主テーマ一覧と画面右側のサイドメニューに表示しております。続きについては主テーマ一覧もしくはサイドメニューのテーマをクリックして御覧いただけると幸いです。